Основная цель спортивной медицины – улучшение результатов лечения пациентов после тяжелых травм. По наблюдениям, многие пациенты не возвращаются к занятиям спортом или предыдущему уровню спортивных результатов после реконструкции передней крестообразной связки (ПКС). Те, кто возобновляет занятия, часто сталкиваются с высоким риском повторной травмы: примерно каждый третий молодой спортсмен получает рецидив повреждения колена, как правило, в первые два года после возврата к спорту. Современные представления указывают, что для повышения эффективности реабилитации после ПКС необходимо оптимизировать процессы и методы восстановления. Ключевые аспекты, требующие улучшения, – это восстановление нейромышечной работоспособности (например, силы и мощности) и качества движений пациентов перед возвратом к спорту. После ПКС на момент возврата к занятиям спортом у пациентов часто наблюдаются дефициты максимальной силы разгибателей колена, скорости развития силы, силы мышц нижней конечности в замкнутой цепи и мощности. Кроме того, пациенты часто возобновляют тренировки с асимметрией движений при выполнении функциональных задач, что повышает риск травматизма.

Одним из важных элементов реабилитации после ПКС является применение плиометрической тренировки. Плиометрические упражнения включают цикл растяжения-сокращения: быстрый подъем мышечно-сухожильного аппарата, сразу же за которым следует быстрое сокращение. Плиометрическая тренировка давно используется для оптимизации взрывной спортивной работоспособности (например, скорости, высоты прыжка) и считается эффективным методом благодаря широкому спектру нейромышечных и моторных преимуществ. Она превосходит традиционные силовые тренировки для развития взрывной мощности нижних конечностей, а также способствует повышению максимальной силы и спортивных показателей.

Исследования показывают, что лишь 30% пациентов завершали плиометрическую программу перед возвратом к спорту после ПКС. Ключевая проблема внедрения плиометрической тренировки в процесс восстановления пациентов с ПКС – отсутствие в литературе четких рекомендаций по методике и срокам ее применения. Плиометрические задания различаются по интенсивности и специфике, с пиковыми силами реакции опоры в диапазоне от 1.5 до 7 масс тела. Неадекватный выбор упражнений может негативно сказаться на неподготовленном пациенте после травмы нижней конечности. Необходима поддержка специалистов в эффективном использовании плиометрии после тяжелых повреждений нижних конечностей, таких как ПКС. Для этого важно понимать типы доступных плиометрических упражнений, их относительную нагрузку и интенсивность, а также уметь систематически включать их в восстановительный процесс. Цель данной статьи – предложить клиницистам рекомендации по разработке и реализации плиометрических тренировок для пациентов после ПКС в рамках функционального восстановления. Это должно способствовать преодолению барьеров между научными исследованиями и практическим применением.

Ключевые аспекты проектирования программы

Разработка программы плиометрической тренировки для развития нейромышечной работоспособности и качества движений при соблюдении требований заживления тканей – важная задача для специалистов по реабилитации. При планировании эффективного применения и прогрессии плиометрии необходимо учитывать оптимальную нагрузку (определяемую как нагрузка, максимизирующая физиологическую адаптацию) для достижения специфических нейрональных, морфологических и механических адаптаций. Оптимальный проект программы требует понимания специфических нагрузок различных плиометрических упражнений, чтобы спланировать их последовательное усложнение. Важно учитывать интенсивность движений, внешнюю и внутреннюю нагрузку. Внешние силы возникают в результате равных и противоположных сил, действующих на тело согласно законам движения; внутренние нагрузки на суставы зависят от распределения сил реакции опоры по телу. Нагрузка активируется/рассеивается нейромышечной системой и пассивно поглощается сухожилиями, связками и суставами. Внутренние моменты в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах должны генерироваться за счет эксцентрических, изометрических и концентрических мышечных сокращений для контроля движения, поглощения кинетической энергии при ударе и создания силы для баллистического толчка. Неспособность принять нагрузку из-за дефицита силы ведет к повышенной нагрузке на суставные комплексы. Важно понимать специфические требования к нагрузкам различных упражнений, способность пациента переносить эти нагрузки (например, уровень силы и качество движений), а также индивидуальную реакцию на нагрузку.

Интенсивность и сложность плиометрических упражнений

При определении плиометрической нагрузки важно учитывать пиковые внешние нагрузки, внутренние моменты в суставах, нейромышечную активацию и мышечные силы, а также сложность нейромышечного контроля. Не менее значим и объем нагрузки.

Во время движения человек должен производить и принимать силу через взаимодействие с опорой. Третий закон Ньютона подразумевает равную и противоположную реакцию, а второй закон – связь ускорения с силой и массой (F = m × a). Интенсивность плиометрических упражнений можно оценивать по пиковым силам реакции опоры, которые обычно достигаются в эксцентрической (поглощающей) фазе, но также важны пиковые концентрические силы (и мощность) для спортивных результатов. Дополнительно значима скорость принятия и развития силы – скорость изменения силы при посадке и прыжке.

Пиковая внешняя нагрузка в основном определяется:

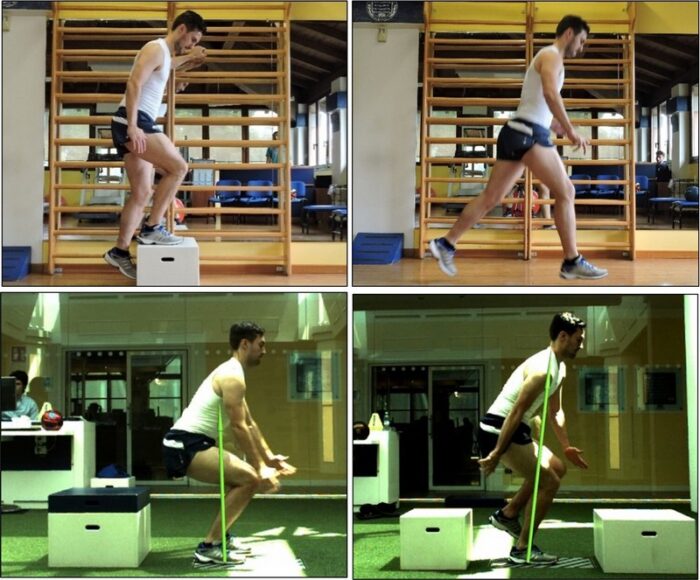

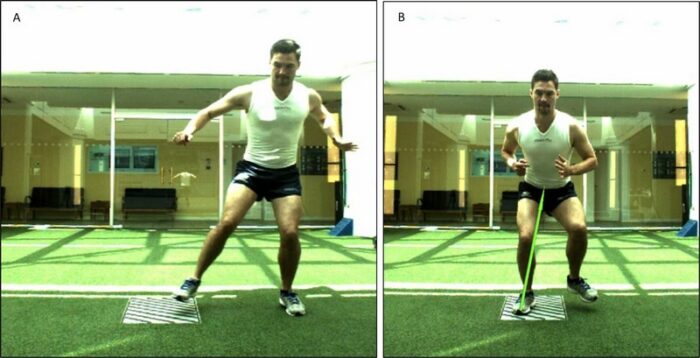

i) Выбором упражнения: Плиометрические упражнения классифицируются по стойке и положению тела при отталкивании/посадке: унилатеральные и билатеральные (симметричные, асимметричные, с фазовым сдвигом) (Таблица 1 и Рисунок 1). В эксцентрической фазе спортсмен замедляет центр масс перед созданием силы для толчка. Пиковые эксцентрические силы зависят от скорости или относительного импульса системы перед ударом. Чем выше импульс (масса × скорость), тем больше работы требуется для замедления тела. Таким образом, интенсивность выполнения и высота падения или горизонтальная скорость перед посадкой – ключевые факторы пиковой нагрузки.

Таблица 1. Четыре типа плиометрических упражнений по стойке при посадке и/или отталкивании, с описанием и примерами.

| Тип упражнения | Описание | Пример(ы) |

|---|---|---|

| Унилатеральные | Принятие нагрузки на одной конечности с последующим концентрическим толчком на той же или другой конечности. | Бег с захлестом (альтернативный, скоростной и т.д.); прыжки с места на одной ноге, прыжки с контрразвитием на одной ноге; прыжки вбок и прыжки на месте на одной ноге; ротационные прыжки на одной ноге. |

| Билатеральные (симметричные) | Обе конечности принимают и производят силу одновременно из симметричной стойки. | Прыжки с места двумя ногами, прыжки с контрразвитием двумя ногами; прыжки с подскоком двумя ногами. |

| Билатеральные (асимметричные) | Отталкивание и/или посадка обеими ногами одновременно, но в разных положениях. Нагрузка на ноги распределяется неравномерно. | Прыжки в шпагате, посадка в одной стойке, прыжки с чередованием положения ног. |

| Билатеральные (с фазовым сдвигом) | Типично посадка на одну конечность с последующим отталкиванием на другую. Эти упражнения похожи на движения с захлестом и не включают типичный цикл растяжения-сокращения на одной ноге. | Прыжки-скачки, чередующиеся прыжки на коробки в шпагате. |

ii) Силой: Большая общая энергоемкость нижней конечности в сагиттальной плоскости связана с меньшими вертикальными силами реакции опоры и большим углом сгибания колена при посадке.

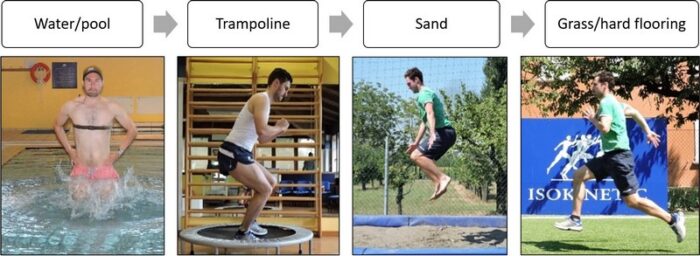

iii) Поверхностью: Упругая поверхность деформируется под нагрузкой, влияя на суставные нагрузки. Выполнение плиометрии в воде или на песке снижает высокие нагрузки и уменьшает мышечную боль по сравнению с твердыми поверхностями. Например, при соответствующей глубине воды пиковые силы реакции опоры снижаются на 45–60% по сравнению с наземными упражнениями.

iv) Временем контакта с опорой (ВКО): Пиковая сила и особенно скорость развития силы зависят от ВКО. Скорость развития силы и мощности – это соотношение силы/мощности к ВКО, определяемое как индекс реактивной силы. ВКО и связанная с ним скорость развития силы влияют на выбор упражнения и инструктаж по его выполнению (например, «посадка и прыжок как можно быстрее»). ВКО важен для специфичности тренировочных адаптаций: улучшения взрывной нейромышечной работоспособности зависят от длительности ВКО. Длинные ВКО (>250–500 мс) больше подходят для ускорения и многонаправленных движений, а быстрые ВКО (<200 мс) – для развития линейной скорости бега.

Помимо пиковых внешних нагрузок, важно учитывать относительные внутренние нагрузки на суставы, нейромышечную активацию и мышечные силы. Внутренние нагрузки на суставы следует анализировать в трех плоскостях (сагиттальная, фронтальная, поперечная). При функциональных задачах нагрузка распределяется между суставами и мышечными группами. Относительный «крутящий момент» в каждом суставе зависит от силы реакции опоры и расстояния от сустава (момент = сила × плечо). Конкретные суставные нагрузки определяются выбором упражнения и кинематикой движений. Например, изменение осанки во время прыжка смещает центр масс, изменяя нагрузку на суставы. Более вертикальное и жесткое положение тела (так называемая квадрицепс- доминантная стратегия) коррелирует с более высокими моментами в коленном суставе. Больший угол сгибания в тазобедренном суставе по сравнению с коленным снижает момент в коленном суставе и энергоемкость колена, увеличивая нагрузку на тазобедренный сустав. Измененная фронтальная и поперечная нагрузка на колено способствует повышению напряжения ПКС. Рекомендуется избегать биомеханики движений, повышающей риск травмы: коленно-доминантной моторики (например, вертикальное положение туловища) в сочетании с отклонениями в фронтальной (сведение/разведение бедра и голени) и поперечной (вращения голени и/или внутреннее вращение бедра) плоскостях, так как это увеличивает нагрузку на колено и ПКС.

Также значима сложность нейромышечного контроля при назначении прогрессии. Эффективное использование плиометрии может улучшить качество движений и снизить риск травмы ПКС. Силовая тренировка напрямую не улучшает качество движений при спортивных задачах, поэтому необходимы упражнения, имитирующие спортивные движения для восстановления координации. Плиометрические упражнения улучшают нейромышечный контроль, что переносится в соревновательные движения и способствует восстановлению специфичности движений после травмы. Для оптимального моторного обучения (процесса приобретения двигательных навыков) важно многократно выполнять упражнения с хорошим качеством движений. Следовательно, необходимо обеспечивать адекватный вызов для нейромышечного контроля с прогрессивным увеличением сложности движений, скорости и интенсивности нагрузки.

Наряду с нагрузкой отдельного упражнения или повторения важен общий объем нагрузки (результат многократных действий за тренировку или период). Высокая повторная нагрузка на ПКС может привести к растяжению трансплантата и его разрыву. Кроме того, такие проблемы, как пателлофеморальный болевой синдром, возникают из-за хронической перегрузки и часто встречаются после ПКС. Рекомендуется контролировать суммарную нагрузку, документируя количество сетов/контактов с опорой и интенсивность упражнений.

Достаточно ли силен пациент?

Общепризнано, что достаточная сила нижних конечностей необходима для начала плиометрии. Неспособность принять нагрузку ведет к повышенной нагрузке на суставы. Учитывая описанные параметры нагрузки, целесообразно оценивать способность пациента к силовым проявлениям в комплексных движениях для определения переносимости внешних сил реакции опоры. Оценка силы в замкнутой цепи (например, приседаний или жима ногами) может помочь в прогрессии упражнений. Важно, чтобы плиометрические упражнения соответствовали силовым возможностям пациента и прогрессия нагрузки сопровождала улучшение силы и функциональности. Для определения готовности к введению беговой дорожки (например, жим одной ногой 1.25 массы тела), унилатеральной плиометрии (жим одной ногой 1.5 массы тела) и возврата к спорту (жим одной ногой 2 массы тела) используется оценка силы в замкнутой цепи.

Дополнительно необходимо понимать способность каждого сустава переносить нагрузки. Лодыжка, колено и тазобедренный сустав/туловище должны распределять нагрузку в зависимости от упражнения и качества движений пациента. Сила разгибателей колена – ключевой фактор для функциональной прогрессии после ПКС, поэтому оценка этой силы важна для внедрения и прогрессии плиометрии. Пациенты часто имеют значительные дефициты силы разгибателей колена в ранние сроки после операции (например, 50% дефицита через четыре недели). Восстановление силы разгибателей колена необходимо для перехода к тренировкам на основе движений и плиометрии. Оценка силы разгибателей колена (например, с помощью изокинетического динамометра или повторного максимума) помогает определить готовность к плиометрии. Индекс симметрии силы разгибателей колена (отношение силы пораженной и здоровой ноги) используется для контроля прогресса: бег на дорожке (индекс ≥0.70), прыжки на одной ноге (индекс ≥0.80), тренировочный процесс перед возвратом к спорту (индекс ≥0.90), возврат к соревновательному спорту (индекс 1.0).

Двигаются ли они достаточно хорошо?

При разработке тренировочной программы важно не только согласовывать плиометрическую нагрузку с силовыми показателями, но и адаптировать сложность плиометрических заданий к двигательным возможностям спортсмена. Поэтому перед назначением тренировок необходимо убедиться, что атлет способен выполнить задание на должном уровне и безопасно. Кроме того, следует контролировать качество движений в процессе выполнения задачи. Это поможет гарантировать, что спортсмен демонстрирует корректную кинематику перед переходом к более сложным упражнениям (с увеличенной нагрузкой, большей вариативностью движений или сочетанием обоих факторов).

Для оценки и тренировки качества движений необходимо понимать его суть и факторы, влияющие на результативность. После травмы передней крестообразной связки качество движений определяется как способность контролировать конечности, поддерживать баланс и кинематическую согласованность в функциональных активностях, без проявления асимметрий или факторов риска, связанных с данной травмой. Важно, что в этом определении отсутствуют критерии допустимой потери равновесия, отклонений кинематики от нормы или чёткого описания идеального движения. Считается, что универсального «идеального» способа движения не существует. Согласно теории динамических систем, на выражение качества движений влияют многочисленные факторы, которые следует учитывать при тренировке и оценке. Их можно обобщить как сложное взаимодействие индивидуальных особенностей (органистических ограничений), требований задачи и условий окружающей среды, в которой она выполняется (экологических ограничений).

Несмотря на неоднозначность в оценке качества движений, предлагается использовать относительно простой метод качественного анализа движений для поддержки прогресса в заданиях и этапах реабилитации после травмы передней крестообразной связки в рамках критериально-ориентированного подхода. Это обеспечивает информацию о качестве движений при выполнении конкретных упражнений и позволяет давать обратную связь пациенту, создавая среду для постоянного обучения и оптимального развития. Рекомендуется контролировать способность пациента удерживать контроль над телом, обучая технике стабилизации в фронтальной плоскости (положение таза, туловища и нижней конечности) и сагиттальной плоскости, в зависимости от специфики задачи. Если задание не может быть выполнено на минимально приемлемом уровне, его следует упростить. Качественная оценка движений в фронтальной и сагиттальной плоскостях в процессе восстановления функций после травмы на этапах базовой подготовки, приземления, плиометрических и специфических для спорта упражнениях также рекомендована для объективного руководства в критериально-ориентированной реабилитации.

Переносят ли они уровень нагрузки?

Ключевым аспектом оптимального управления нагрузкой является коррекция тренировочного процесса на основе реакции на упражнения. Любая функциональная прогрессия должна соответствовать биологическому заживлению и способности сустава выдерживать нагрузки. Боль и отёк могут использоваться для определения темпа упражнений, так как эти факторы отражают стресс, испытываемый коленным суставом. Переход к более интенсивным или сложным задачам допустим только при отсутствии или минимальном уровне боли (например, 0–2 балла по числовой рейтинговой шкале) или отсутствии увеличения отёка (по тесту с прощупыванием). Болевой или отёчный ответ указывает на чрезмерную предыдущую нагрузку на сустав и неблагоприятную реакцию, которая может ограничить адаптацию. Кроме того, после непривычных упражнений может возникать мышечная реакция с отсроченной болью. Степень этой реакции зависит от типа, длительности и интенсивности упражнений, а также от привычки к ним. Слишком тяжёлые задания вызывают значительную мышечную реакцию, требующую длительного восстановления и ограничивающую тренировочные возможности в последующие дни. Контроль мышечной болезненности помогает оценить нагрузку на мышцы и необходимое время восстановления для корректировки тренировок.

Плиометрическая прогрессия после РПКС: четырёхэтапная программа, согласованная с реабилитационным путём после реконструкции передней крестообразной связки

Для эффективного проектирования плиометрических программ для пациентов после реконструкции передней крестообразной связки необходимо согласовывать их с функциональным подходом к восстановлению и общими целями. К последним относятся восстановление специфических для колена показателей, нейромышечной функции различных мышечных групп и типов движений (например, максимальная изолированная и функциональная сила, взрывная нейромышечная работоспособность), качество движений и специфическая для спорта физическая подготовка. Хотя международного консенсуса по реабилитации после травмы передней крестообразной связки пока нет, в последние годы опубликовано значительное количество исследований, направленных на стандартизацию реабилитационного процесса. Современная оптимальная практика реабилитации включает критериально-ориентированный подход, проходящий через серию этапов. Функциональное восстановление можно разделить на предоперационный, ранний, средний и поздний этапы реабилитации, а также тренировочный этап возврата к спорту.

Ниже представлена четырёхэтапная плиометрическая программа, согласованная с процессом функционального восстановления после реконструкции передней крестообразной связки. Она учитывает:

- плиометрические задания с их интенсивностью и сложностью;

- требуемое качество движений и силу для их выполнения;

- критерии мониторинга, включая ежедневный контроль (например, боль, отёк, мышечная болезненность) и мониторинг в рамках критериально-ориентированной реабилитации.

Программа основана на принципах прогрессии в интенсивности и специфике движений с увеличением входных скоростей (вертикальная высота приземления, горизонтальная скорость), постепенным сокращением времени контакта с землёй, переходом от двуногих к одноногим упражнениям и от линейных (вертикальных, горизонтальных, латеральных) к мультипланарным. Кроме того, рекомендуется использовать различные поверхности, начиная с более амортизирующих и переходя к жёстким (Рисунок 3).

Переход между этапами и упражнениями на каждом этапе основан на качественном выполнении заданий, отсутствии или минимальной боли (например, <2/10 по числовой рейтинговой шкале) и/или отёка сустава в ответ на нагрузку, а также на постоянном улучшении силы нижних конечностей. Каждый этап должен выполняться последовательно, и спортсмен не может приступать к следующему без выполнения критериев текущего этапа (Таблица 2). В соответствии с реабилитационным процессом после реконструкции передней крестообразной связки рекомендуется соблюдать специфические критерии критериально-ориентированного подхода. Четырёхэтапная программа дополняет и согласуется с ранее опубликованными программами авторов по функциональному восстановлению после травмы передней крестообразной связки. Они включают подробный обзор средних, поздних этапов реабилитации и этапа возврата к спорту. Плиометрическая программа начинается на среднем этапе реабилитации (Этап 1), Этапы 2 и 3 соответствуют позднему этапу, а Этап 4 — этапу возврата к спорту.

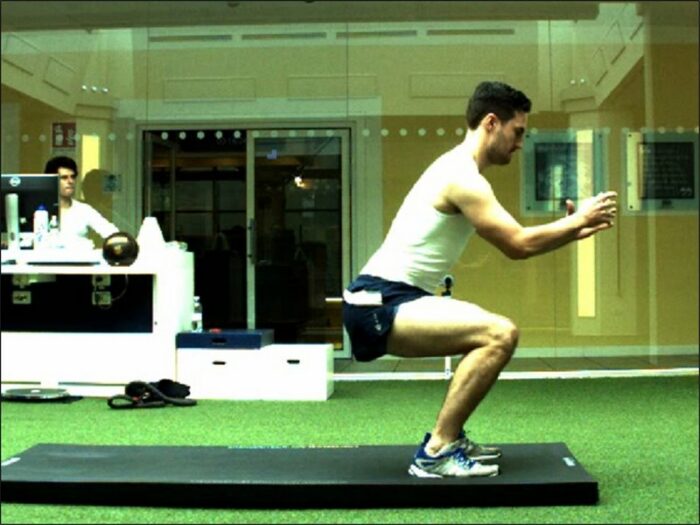

Этап 1 программы включает низкоинтенсивные плиометрические упражнения: двулапые с несимметричной постановкой стоп, двулапые асимметричные, а также двулапые симметричные с субмаксимальной нагрузкой (для поддержки переподготовки движений). Подъём центра масс над нейтральным положением обычно минимален. Время контакта с землёй должно быть долгим (>1–2 секунды), а основная цель — поддержка переподготовки движений, в первую очередь для восстановления техники ходьбы на беговой дорожке. Расчётные силы реакции опоры составляют менее двух масс тела на конечность. Программа выполняется параллельно с базовой переподготовкой движений, функциональным укреплением (например, приседания, становая тяга, прогрессии на одной ноге) и изолированной силовой тренировкой. Важно, что на первом этапе, который приходится на средний этап реабилитации после реконструкции передней крестообразной связки, у пациента наблюдаются значительные дефициты силы разгибателей колена. Слабость разгибателей колена является серьёзным барьером для выполнения функциональных задач. Кроме того, значительные силовые дефициты приводят к биомеханическим компенсаторным стратегиям, таким как чрезмерное использование разгибателей бедра вместо колена в одногогих упражнениях или перенаправление нагрузки на здоровую конечность в двулапых. Даже при достижении оптимальной кинематики (например, коррекции компенсаторного паттерна с увеличением сгибания в тазобедренном суставе относительно колена) часто сохраняется угнетение работы четырёхглавой мышцы, приводящее к снижению нейромышечной активации и недостаточному стимулу для адаптации. Таким образом, польза плиометрической тренировки для развития силы на этом этапе минимальна. Крайне важно обеспечивать оптимальную технику движений, желательно с использованием биологической обратной связи в реальном времени, для поддержки корректного моторного обучения. Неподходящий выбор заданий может вызвать компенсаторные движения, которые нарушат оптимальное переструктурирование двигательных навыков. Следовательно, рекомендуется отдавать предпочтение качеству над количеством и интенсивностью. Необходимо сосредоточиться на изолированных техниках укрепления для преодоления слабости четырёхглавой мышцы и восстановления её нормальной силы на этом этапе. Рекомендуемые плиометрические задания для этого этапа показаны на рисунках 4–6 и в Таблице 2.

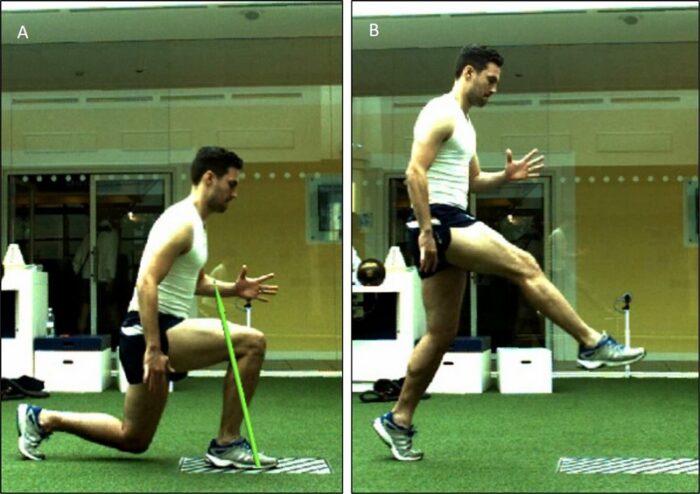

Этап 2 начинается, когда спортсмен достигает критериев позднего этапа реабилитации (Таблица 2). Это означает, что он должен уметь выполнять приседание на одной ноге с хорошим контролем (без избыточного динамического варуса колена, отклонений в моторной стратегии или положении туловища и таза), иметь достаточную силу в замкнутой кинематической цепи (нагрузка на одну ногу >1.25 массы тела) и индекс симметрии конечностей для разгибателей колена (>80%), а также бегать на беговой дорожке с хорошей кинематикой. Ключевые задачи позднего этапа реабилитации — развитие однолапого эксцентрического контроля (замедление/приземление) и восстановление мощности и максимальной эксцентрической силы. Однако значительное место занимают двулапые плиометрические упражнения для развития взрывной силы нижних конечностей и высоких нагрузок. На этом этапе разрешаются максимальные двулапые плиометрические упражнения для автоматизации двигательного паттерна, но прежде всего для улучшения кинетики в эксплозивных движениях. Необходимо учитывать высоту приземления. Важная цель этапа — достижение хорошей техники двулапого прыжка с приземлением (кинематика и кинетика) с высоты 30 см и контроль однолапого приземления/замедления. Примеры заданий показаны на рисунках 7–10 и в Таблице 2.

Таблица 2. Четырёхэтапная плиометрическая программа, согласованная с концепцией функционального восстановления после реконструкции ПКС. Приведены основные цели каждого этапа, характер плиометрических нагрузок, критерии перехода, особенности планирования и примеры упражнений с их прогрессиями.

| Этап | Типичные недели* | Общие цели этапа | Использование плиометрии | Критерии перехода на этап | Планирование нагрузки | Тип плиометрии | Объём (контакты стопой) | Примеры плиометрических упражнений | Дополнительные двигательные задачи |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 10–14 | • Полное восстановление объёма движений в суставе<br>• Сокращение мышечных дисбалансов до ≤ 20 % по отношению к «тренированной» контралатеральной конечности (или к до-травматическим значениям)<br>• Восстановление базовых моторных шаблонов и беговой походки<br>• Предотвращение детренированности | Низкоинтенсивная преимущественно двусторонняя плиометрия в субмаксимальном режиме для развития эксцентрического контроля и подготовки к бегу | • Боль 0–1 балл по NRS в покое, < 2 баллов при повседневной активности<br>• Полное разгибание колена, сгибание > 120°<br>• Качественный двусторонний присед (с собственным весом и с нагрузкой) с асимметрией < 20 %<br>• Изометрическая сила разгибателей колена LSI > 70 %<br>• 10 мин бега по дорожке со скоростью 8 км/ч<br>• Качественная двусторонняя посадка и односторонний присед | Интенсивность — низкая | Двусторонняя (смещённый и симметричный вариант, субмакс.) | ≈ 50 | Lunge с возвращением, SJ/CMJ на тумбу, прыжки на месте, степ-ап-джамп и т. д. | Прогрессия односторонних движений (от двустороннего приседа к одностороннему), приземления с невысокой платформы, батут, возврат к бегу |

| 2 | 15–18 | • Развитие функциональной силы<br>• Развитие эксцентрической силы в закрытой кинетической цепи<br>• Развитие двусторонней мощности<br>• Развитие одностороннего эксцентрического контроля | Плиометрия умеренной интенсивности — двусторонние и односторонние упражнения для развития мощности и эксцентрического контроля, особенно торможения одной ногой | • Сила в закрытой цепи > 1,25 массы тела (8 ПМ) или > 1,5 массы тела (1 ПМ/пиковое изометрическое усилие)<br>• Изокинетический LSI разгибателей/сгибателей колена > 80 %<br>• Качественный двусторонний «дроп-джамп»<br>• Хороший контроль приземления одной ногой | Интенсивность — умеренная | Двусторонняя (смещённая, асимметричная, симметричная) + односторонняя (линейная) | ≈ 100 | BL SJ/CMJ вперёд, BL «дроп-джамп» (тумба 30 см), сплит-джампы, Step-land-push (вперёд/вбок) и т. д. | Плиометрика в бассейне (~ 60 % роста), бег по дорожке 12–20 км/ч, линейные беговые и координационные drill’ы на улице |

| 3 | 19–22 | • Продолжить устранение мышечных дисбалансов<br>• Восстановить нейромышечные показатели до ≤ 10 % от нормы<br>• Восстановить качество движений под высокой нагрузкой<br>• Восстановить аэробную форму | Плиометрия высокой интенсивности — двусторонняя и односторонняя, развитие мощности, мультипланарного контроля и ускорений | • Сила в закрытой цепи > 1,5 массы тела (8 ПМ) или > 2 массы тела (1 ПМ/пиковое изометрическое усилие)<br>• Изокинетический LSI разгибателей/сгибателей колена > 90 %<br>• Качественное выполнение предзапланированных движений (призы, дроп-джампы, CoD) | Интенсивность — высокая | Двусторонняя (смещённая, асимметричная, симметричная) + односторонняя (мультипланарная) | ≈ 150 | UL SJ/CMJ с двусторонним приземлением, ротаторные прыжки, «tuck-jump», многократные «hop»-ы, SL «дроп-джамп», продвинутое «bounding» и т. д. | Плиометрика в бассейне (~ 60 % роста), многоплоскостная программа на поле, спринт высокой скорости |

| 4 | 23–29 | • Оптимизировать взрывную силу нижних конечностей<br>• Доработать спортивно-специфическое качество движений, навыки и «объёмы» для подготовки к возврату в спорт | Очень высокая интенсивность; акцент на односторонние максимальные прыжки, автоматизацию моторных паттернов, реактивные движения, управление нагрузкой | • Сила в закрытой цепи > 1,5 массы тела (8 ПМ) или > 2 массы тела (1 ПМ/пиковое изометрическое усилие)<br>• Высокое качество реактивных движений, «on-field» тесты, корректные кинематика и сила | Интенсивность — очень высокая | Двусторонняя и односторонняя (мультипланарная) | ≈ 200 | CMJ через барьеры, SJ/CMJ с отягощениями, BL/UL «дроп-джамп» с большей высоты, латеральные «hop»-ы с лентой/медболом, реактивные срезки и дриллы на поле | Полноценные спортивно-специфические тренировки с реактивными движениями, контактными элементами и навыками |

*Сроки ориентировочны, программа всегда индивидуализируется с учётом реакции пациента.

Сокращения: ROM — амплитуда движений; NRS — числовая шкала боли; BL — двусторонний; LSI — индекс симметрии конечностей; SJ — прыжок из приседа; CMJ — прыжок с противодвижением; RM — максимальное повторение; SL — одна нога; UL — односторонний; OF — на поле; RTS — возврат в спорт; CoD — смена направления; DJ — «дроп-джамп».

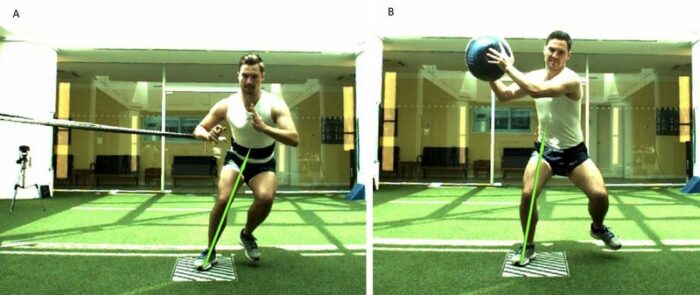

Этап 3 предусматривает более активное использование односторонней плиометрии в сочетании с многоплоскостной координационной программой на поле (предзапланированные задания). Переход осуществляется от вперёд- и вертикально-ориентированных односторонних прыжков к латеральным и далее к многоплоскостным. К концу этапа необходимо достичь качественной кинематики при быстром изменении направления и хороших показателей односторонних «дроп-джампов» и «hop»-тестов. Желательно подтверждать качество движений видеокинематической съёмкой с частотой 240 Гц. Односторонняя плиометрия критична для формирования контроля, в то время как двусторонняя поддерживает развитие силы, мощности и скорости развития усилия. Важно постепенно сокращать время контакта стопы с опорой (с 1–2 с до 0,25–0,4 с), приближаясь к игровым нагрузкам. Примеры упражнений приведены в рисунках 11–14 и Таблице 2.

Этап 4 опирается на достижения этапа 3 и фокусируется на максимальных односторонних плиометрических задачах для автоматизации моторных паттернов и дальнейшего повышения нейромышечной производительности. Ключевая цель — переход к реактивным движениям и подготовка к полноценным спортивно-специфическим тренировкам. Рекомендуется создавать внешние возмущения во время прыжков для тренировки нейромышечного контроля. Для допуска к возврату в спорт пациент должен демонстрировать корректную технику и надёжность реактивных движений в игровых условиях, завершить полевой реабилитационный этап, устранить мышечные дисбалансы и восстановить физическую готовность. Всё это, как правило, происходит после медицинского разрешения лечащего спортивного врача или хирурга.

Итог

Настоящий клинический комментарий представляет четырёхэтапную плиометрическую программу для спортсменов после реконструкции ПКС, которая может внедряться в рамках критерий-ориентированной реабилитации. Грамотно применяемая плиометрия способствует развитию силы, улучшению качества движений, взрывной нейромышечной функции и спортивной результативности. Интенсивность упражнений определяется величиной усилия, вертикальными и/или горизонтальными скоростями до контакта, способностью нейромышечной системы принимать нагрузку, временем контакта стопы с опорой, упругостью поверхности (суша или вода) и качеством выполнения. Программа плиометрии должна быть чётко увязана с общей программой функционального восстановления и текущим статусом спортсмена. Необходимы постепенное увеличение интенсивности и специфичности заданий, а каждое упражнение следует рассматривать как средство нейромышечной и моторной перекалибровки.