Исторически на долю задней нестабильности плечевого сустава приходилось 2-5% от всех случаев нестабильности. Однако, по последним данным, задняя нестабильность составляет примерно 24% всех случаев хирургического лечения нестабильности плечевого сустава. Задняя нестабильность обычно встречается у спортсменов, занимающихся метательными видами спорта с движениями рук над головой, и тяжелоатлетов. Метание предметов над головой, особенно во время поздней фазы замаха и проводки мяча, создает значительную нагрузку на плечевой сустав, что ведет к существенному риску развития его задней нестабильности. Военнослужащие также подвержены задней нестабильности плечевого сустава из-за повторяющихся микротравм, например, при отжиманиях, занятиях боевыми искусствами и тяжелой атлетикой.

Клинические проявления задней нестабильности могут варьироваться, причем основной жалобой чаще является боль, а не сама нестабильность. Это может затруднять своевременную и точную диагностику и лечение, приводя к снижению спортивных результатов. К причинам относят острую травму, повторяющиеся микротравмы и произвольный вывих. Учитывая недавние сообщения о высокой распространенности задней нестабильности плечевого сустава, возникает необходимость в повышении осведомленности об эффективных протоколах реабилитации.

Пациентам, у которых консервативное лечение оказалось неэффективным и которые выбирают хирургическое вмешательство, комплексный и целенаправленный протокол реабилитации может оптимизировать восстановление и способствовать возвращению к полной активности. В настоящее время существует ограниченное количество литературы, посвященной послеоперационной реабилитации после хирургического лечения задней нестабильности. Поэтому цель данного клинического комментария — представить программу послеоперационной реабилитации для пациентов после пластики задней суставной губы плечевого сустава, с рекомендациями, основанными на наиболее убедительных научных данных.

Анатомия и биомеханика

Стабильность плечевого сустава зависит от сложного баланса статических и динамических стабилизаторов. К ним относятся суставная губа, а также капсульно-связочные и костные структуры, включая суставную впадину лопатки (гленоид) и головку плечевой кости. Суставная губа усиливает статическую стабильность, увеличивая глубину суставной впадины, и действует как амортизатор, предотвращающий сдвиг, на всем протяжении движения в плече. Мышцы вращательной манжеты и лопаточно-грудные мышцы являются основными динамическими стабилизаторами. Было показано, что подлопаточная мышца играет особо важную роль в качестве динамического стабилизатора при задней нестабильности. Кроме того, для обеспечения задней стабильности плечевого сустава важно правильное положение лопатки на грудной клетке, ее протракция и стабилизация медиального края с соблюдением качественного ритма движений. Любое повреждение этих структур может нарушить стабильность и привести к подвывиху или вывиху плечевого сустава. Существует несколько анатомических различий между задними и передними анатомическими структурами. Было показано, что задний пучок нижней плече-лопаточной связки (НПЛС) тоньше переднего пучка НПЛС. Кроме того, биомеханическое исследование выявило, что площадь поперечного сечения задней капсулы плечевого сустава была меньше у пациентов с задней и многоплоскостной нестабильностью. Если это так, то для повреждения задних капсульно-связочных структур может потребоваться меньшее усилие, что может объяснять, почему повторяющиеся микротравмы являются частой причиной задней нестабильности. Ретроверсия суставной впадины лопатки также может быть основным фактором, способствующим задней нестабильности. Готтшалк и соавт. сообщили, что ретроверсия суставной впадины была значительно увеличена у пациентов с задней нестабильностью (-15,4° ± 5,1°) по сравнению с передней нестабильностью (-12,1° ± 6,9°; p < 0,016). Хотя неизвестно, предшествует ли ретроверсия нестабильности или нестабильность приводит к ретроверсии, определенная взаимосвязь, по-видимому, существует.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство обычно показано пациентам при неэффективности консервативного лечения или при задней нестабильности вследствие острой травмы с явной патологией мягких тканей или костей. При отсутствии костного дефекта плечевой кости или суставной впадины обычно выполняется артроскопическая пластика задней суставной губы +/- пластика капсулы с использованием шовных анкеров, что обеспечивает высокие показатели возвращения к спортивной деятельности и удовлетворенности пациентов. Часто встречаются сопутствующие патологии, которые также требуют коррекции. К ним относятся повреждения SLAP (разрыв верхней суставной губы от переднего до заднего края), обратные повреждения Хилла-Сакса и разрывы вращательной манжеты. При наличии костного дефекта или дисплазии суставной впадины некоторые авторы рекомендуют процедуры костной пластики или остеотомию суставной впадины.

Послеоперационная реабилитация

Успешная реабилитация после пластики задней суставной губы зависит от тесного взаимодействия между хирургической бригадой и физиотерапевтом относительно послеоперационных ограничений и протоколов. Длительность заболевания, качество тканей и объем проведенной операции могут влиять на исходы. Реабилитация обычно состоит из пяти фаз: (I) фаза защиты, (II) фаза активного объема движений и мышечной выносливости, (III) фаза начального силового укрепления с сопротивлением, (IV) фаза продвинутого силового укрепления и развития мощности и (V) фаза возвращения к спорту. Представленный ниже протокол реабилитации является сочетанием экспертного мнения и научных данных, направленным на максимизацию функциональных результатов после пластики задней суставной губы. Следует отметить, что оперирующий хирург должен участвовать в индивидуализации протокола реабилитации каждого пациента на основе интраоперационных находок. Разработанная авторами данной статьи система критериальной прогрессии предлагает рекомендуемую структуру, помогающую клиницистам проводить пациентов через фазы реабилитации. Это сочетание субъективных и объективных данных, которые будут указывать на функциональную готовность пациента к переходу на следующий этап. Критерии включают оценку уровня боли, баллы по шкале Quick DASH, активный и пассивный объем движений, механику лопатки, мышечную выносливость, силу и функциональное тестирование.

Фаза I – Фаза защиты

Цели Фазы I: защитить область хирургического вмешательства, уменьшить послеоперационную боль, минимизировать отек, сохранить подвижность смежных суставов и, что наиболее важно, обучить пациента. Начало физиотерапии возможно уже на 1-й день после операции. Первое посещение физиотерапевта после операции включает тщательный сбор анамнеза, оценку текущего послеоперационного состояния и определение значимых функциональных целей совместно с пациентом. Затем физиотерапевт должен ознакомить пациента с результатами и ходом операции, послеоперационными ограничениями, протоколом реабилитации и прогнозом. Вместе с пациентом физиотерапевт разработает план ведения и дополнительную программу домашних упражнений, соответствующую ожиданиям и потребностям пациента.

Пассивный объем движений (ПДО) в плечевом суставе может быть начат немедленно или отложен на срок до двух недель после операции, в зависимости от предпочтений хирурга и специфических факторов, связанных с пациентом. Основными факторами, определяющими длительность периода иммобилизации, являются качество тканей и объем выполненной пластики. В это время конечность иммобилизируется в ортезе с отводящей подушкой, которая поддерживает плечевой сустав в плоскости лопатки и минимизирует нагрузку на область хирургического вмешательства. Криотерапия также является важным дополнением для уменьшения боли, мышечного спазма и отека. Авторы рекомендуют применять криотерапию пять-шесть раз в день по 30 минут в течение первых двух недель после операции. Также рекомендуются компрессионные чулки и упражнения для голеностопного сустава («голеностопные насосы») для снижения неизбежного риска развития тромбоза глубоких вен.

Независимо от того, показан ли ПДО плечевого сустава на раннем этапе фазы защиты, крайне важно поддерживать подвижность суставов, смежных с плечевым. Для этого пациента обучают активным движениям в шейном отделе позвоночника, локтевом, лучезапястном суставах и кисти. Используются легкие упражнения на ретракцию (сведение) и депрессию (опускание) лопаток для стимуляции постуральных мышц и предотвращения развития тугоподвижности в передних отделах плеча. Все упражнения выполняются вне ортеза и рекомендуются к выполнению три-четыре раза в день.

Начало пассивного объема движений

ПДО плеча начинают после разрешения оперирующего хирурга. ПДО обычно вводят через две недели после операции и используют для предотвращения послеоперационной тугоподвижности. В это время область шва находится на очень ранних стадиях заживления тканей, и используются защищенные пассивные движения, не создающие нагрузки на область хирургического вмешательства. В зависимости от объема пластики, ПДО плеча обычно ограничивается 120° сгибания вперед, 90° отведения и внутренней ротацией до уровня живота при руке, свободно опущенной вдоль туловища пациента. Наружная ротация может быть ограничена 30°, чтобы минимизировать любые нагрузки на плечевой сустав, хотя это зависит от конкретного случая и решения хирурга. Эти ограничения обычно действуют еще четыре недели, до тех пор, пока не пройдет шесть недель после операции. Кроме того, следует избегать задней нагрузки на плечевой сустав и внутренней ротации при отведении руки от туловища (например, при попытке завести руку за спину) в течение как минимум шести недель, чтобы избежать нагрузки на задний связочный комплекс, где была выполнена пластика. Физиотерапевт начинает с выполнения мягкого ПДО в рамках указанных ограничений. Увеличение ПДО продолжают до достижения симметричного объема движений в обоих плечевых суставах или до восстановления функциональной нормы.

Компоненты динамической стабильности плечевого сустава

Приступая к начальной мышечной активации, важно понимать факторы, влияющие на динамическую стабильность плеча. Динамические стабилизаторы состоят из мышц вращательной манжеты и лопаточно-грудных мышц, которые работают согласованно для стабилизации плечевого сустава во время функциональных движений. Подлопаточная мышца взаимодействует с подостной и малой круглой мышцами, образуя передне-заднюю силовую пару, которая обеспечивает динамическую стабильность за счет компрессии головки плечевой кости в суставную впадину лопатки. Кроме того, подлопаточная, подостная и малая круглая мышцы создают нижне-медиальную силу, которая противодействует направленной вверх силе дельтовидной мышцы во время подъема руки. Эти механизмы подчеркивают важность правильного восстановления паттернов мышечной активации для обеспечения динамической стабильности сустава во время функциональных движений, которая могла быть нарушена до операции.

Изометрические упражнения

Для содействия ранней защищенной динамической стабильности сустава обычно вводятся субмаксимальные изометрические упражнения для мышц вращательной манжеты и лопаточно-грудных мышц через две-четыре недели после начала ПДО. Сроки введения этих упражнений определяются клиническим решением лечащего физиотерапевта, учитывающим, помимо прочего, переносимость пациентом данных упражнений с точки зрения боли и дискомфорта. Субмаксимальные изометрические упражнения нацелены на подлопаточную, подостную, дельтовидную и ромбовидные мышцы. Эти упражнения можно выполнять в рамках домашней программы, стоя в дверном проеме и используя стену в качестве сопротивления. Пациенту дается инструкция аккуратно давить на стену в каждом положении, начиная примерно с 25% от максимального усилия и постепенно увеличивая его до тех пор, пока не будут сформированы адекватные паттерны активации целевых мышц. В это время крайне важно, чтобы лечащий физиотерапевт контролировал болевые ощущения, оценивал качество этих паттернов активации и способствовал мышечной фасилитации для обеспечения правильной активации мышц. Особое внимание уделяется безболезненному выполнению упражнений и контролю положения лопатки.

Критерии для перехода к следующему этапу

Перед переходом к фазе активных движений пациент должен быть способен пассивно достичь диапазона движений, указанного в критериях, для обеспечения достаточной подвижности плечевого сустава. Начальный контроль и подвижность лопатки также оцениваются на данном этапе путем определения способности пациента выполнять активные движения лопаткой по типу «циферблата». Это включает движения сведения (ретракции), разведения (протракции), подъема (элевации) и опускания (депрессии) лопатки. Когда пациент может выполнять это с минимальными компенсаторными движениями, он обладает начальными паттернами активации лопаточно-грудных мышц и подвижностью лопатки, достаточными для перехода к фазе активных движений. Полные критерии для перехода к следующему этапу реабилитации приведены в Таблице 1.

Таблица 1: Критерии для перехода к активному объему движений и развитию мышечной выносливости

| Критерий | Проходной балл |

|---|---|

| Боль | < 3/10 |

| Оценка по шкале QuickDASH | < 60% |

| Пассивный объем движений (ПДО) | |

| — Сгибание | 120° |

| — Отведение | 90° |

| — Наружная ротация | 30° |

| Способность выполнять «циферблат лопатки» | Да |

Этап II – Активный объем движений и мышечная выносливость

Как только пациент соответствует критериям для перехода ко II этапу и оперирующий хирург разрешает активные движения, пациент начинает с активно-вспомогательных движений (АВД) с последующим переходом к активным движениям (АД). Обычно это происходит через пять-шесть недель после операции. Цель этого этапа — нормализовать АД, улучшить выносливость мышц вращательной манжеты плеча и перискапулярных мышц, а также восстановить нормальную лопаточно-плечевую механику при выполнении основных повседневных действий. В это время восстановление сухожилий после хирургического вмешательства находится на начальных стадиях заживления тканей, и используются специальные упражнения для минимизации нагрузки на оперированную область, продолжая избегать задней нагрузки и внутренней ротации, когда рука отведена от туловища. На этом этапе также продолжается работа над активацией мышц вращательной манжеты и лопаточно-грудной мускулатуры для восстановления динамической стабильности сустава.

Активно-вспомогательные движения (АВД)

АВД обычно начинают за одну неделю до начала АД для облегчения активации мышц и движений в суставе, необходимых для активных движений. Упражнения АВД вводятся в положении лежа на спине или на животе, чтобы уменьшить гравитационную нагрузку на сустав, а затем, по мере переносимости пациентом, переходят к выполнению сидя и стоя. В положении лежа на спине пациент может начинать АВД с помощью противоположной верхней конечности или легкой деревянной палки, выполняя сгибание вперед, наружную и внутреннюю ротацию в пределах хирургических ограничений. Для отработки более специфических функциональных движений безопасным вариантом АВД является сгибание вперед с опорой в положении стоя, демонстрирующее субмаксимальный активный контроль мышц вращательной манжеты и перискапулярных мышц, что позволяет правильно переобучить паттерны их активации (Рисунок 1). Это упражнение легко выполняется в рамках домашней программы упражнений с использованием лыжной палки или легкой деревянной палки и может быть усложнено добавлением движений в нескольких плоскостях с посторонней помощью. По возможности пациенту рекомендуется выполнять упражнения перед зеркалом для визуальной обратной связи, чтобы избежать распространенных компенсаторных движений, таких как пожимание плечами или разгибание в грудном отделе позвоночника. Важно, чтобы физиотерапевт использовал вербальные и тактильные подсказки, чтобы убедиться, что пациент демонстрирует надлежащий контроль лопатки, минимизируя компенсаторные движения.

Активный объем движений (АД)

К АД приступают, когда пациент способен выполнять изометрические упражнения и АВД с правильной активацией мышц и механикой движений при минимальной боли. Начало АД обычно приходится на шестую неделю после операции, с постепенным прогрессом до полного безболезненного объема движений во всех плоскостях. Как только разрешены АД, пациент может прекратить использование поддерживающей повязки (слинга) и начинать выполнять легкие повседневные действия.

АД начинаются с упражнений, которые минимизируют нагрузку на восстановленные ткани, используют короткие рычаги и вызывают минимальную активацию крупных вспомогательных мышц. Обычно это начинается в положении лежа на спине, с переходом к упражнениям стоя по мере улучшения паттернов мышечной активации. Рекомендуемые упражнения основаны на данных литературы, демонстрирующих высокую электромиографическую (ЭМГ) активность мышц вращательной манжеты и лопаточно-грудной мускулатуры. Важно помнить, что во время АД правильная активация вращательной манжеты необходима для обеспечения динамической стабильности сустава. Если вращательная манжета не функционирует должным образом, может наблюдаться значительное смещение головки плечевой кости и развитие импинджмент-синдрома при активном подъеме верхней конечности. Следующие упражнения рекомендуются для начала АД в программе реабилитации пациента, а затем, при необходимости, для включения в домашнюю программу.

При начале активации надостной мышцы рекомендуется постепенный переход к упражнению «полная банка». Пациент может начать с выполнения упражнения «салют» (Рисунок 2) в положении лежа на спине, двигаясь в сгибание вперед в плоскости лопатки со слегка согнутым локтем, чтобы минимизировать рычаг. Это упражнение можно усложнить, выполняя прогрессию «шезлонг», когда пациент лежит в наклонном положении и постепенно переходит в сидячее положение по мере адаптации мышечной выносливости вращательной манжеты к возрастающим гравитационным нагрузкам. В положении сидя или стоя пациент переходит к упражнению «полная банка» (рука полностью выпрямлена), которое, как было показано, обеспечивает отличную активацию надостной мышцы.

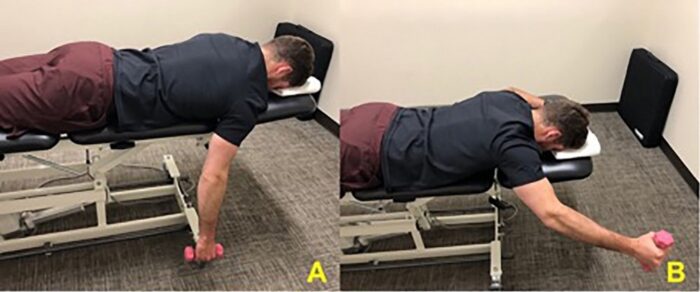

Активации подостной мышцы можно достичь, выполняя наружную ротацию лежа на боку (Рисунок 3). Это упражнение демонстрирует самую высокую ЭМГ-активность для подостной и малой круглой мышц по сравнению с другими упражнениями. Начальную активацию подлопаточной мышцы можно достичь, выполняя внутреннюю ротацию стоя при отведении руки на 0°, а затем прогрессируя до 90°. При необходимости пациент может перейти к наружной ротации лежа на животе при отведении руки на 90°, что, как было показано, демонстрирует высокий уровень активации подлопаточной, надостной и подостной мышц (Рисунок 4).

Выносливость лопаточно-грудной мускулатуры в сочетании с вращательной манжетой является ключом к установлению правильного лопаточно-плечевого ритма и стабильности при активных движениях. Было показано, что тяга лежа на животе (prone row) задействует среднюю часть трапециевидной мышцы и ромбовидные мышцы, ограничивая при этом длинный рычаг. Упражнение «полная банка» лежа на животе (prone full can) продемонстрировало высокие уровни ЭМГ надостной мышцы, нижней части трапециевидной мышцы и задних волокон дельтовидной мышцы. Передняя зубчатая мышца (ПЗМ) является важной лопаточно-грудной мышцей, которая способствует стабильности задней части плеча, поддерживая положение лопатки на грудной клетке и предотвращая ее крыловидное отстояние. Для целенаправленной активации передней зубчатой мышцы пациент может выполнять упражнение лежа на спине со сгибанием плеча до 90° и протракцией лопатки, также известное как «удар кулаком вверх лежа на спине» (supine punch).

В это время также могут быть введены упражнения в открытой кинематической цепи (ОКЦ) в положении лежа на спине и упражнения проприоцептивной нейромышечной фасилитации (ПНФ). На ранних этапах реабилитации упражнения ПНФ играют важную роль в развитии и облегчении мышечной силы и выносливости, стабильности суставов и нервно-мышечного контроля. Упражнения на ритмическую стабилизацию являются специфическим типом ПНФ, который можно использовать для улучшения стабильности плечевого пояса. Для улучшения стабильности задней части плеча пациент может выполнять «удар кулаком вверх лежа на спине», как описано ранее, в то время как физиотерапевт создает внешние возмущения (Рисунок 5). Упражнения ПНФ могут быть дополнительно усложнены на более поздних этапах реабилитации.

Критерии для перехода к следующему этапу

Перед переходом к начальной фазе силовых упражнений с сопротивлением должен быть восстановлен АД в указанных диапазонах с минимальной болью и правильными паттернами мышечной активации. Лопаточно-плечевая механика и мышечная выносливость оцениваются во время активных движений с использованием тестирования дискинезии лопатки и протокола утомления при повторных АД соответственно. Когда пациент может выполнять эти действия с проходным баллом, он обладает достаточным объемом движений в суставе, лопаточно-плечевой механикой и мышечной выносливостью для перехода к начальной фазе силовых упражнений. Полные критерии для перехода к III этапу реабилитации изложены в Таблице 2.

Таблица 2: Критерии для перехода к начальной фазе силовых упражнений с сопротивлением

| Критерий | Проходной балл |

|---|---|

| Боль | < 3/10 при активном объеме движений |

| Оценка по шкале QuickDASH | < 40% |

| Активный объем движений (АД) | |

| — Сгибание | 120° |

| — Отведение | 120° |

| — Наружная ротация | 45° |

| Тестирование дискинезии лопатки | Демонстрирует нормальное движение лопатки |

| Протокол утомления при повторных АД | Способность выполнить 20 повторений следующих движений: |

| — Подъем руки в плоскости лопатки до 90° | |

| — Отведение руки до 90° | |

| — Наружная ротация лежа на боку до 0° |

Аспекты, касающиеся мягких тканей

В ходе реабилитации пациент, вероятно, столкнется с ограничением объема движений и тугоподвижностью мягких тканей, что может повлиять на стабильность плечевого сустава. Ввиду характера операции по устранению задней нестабильности, вероятно, у пациента возникнет ригидность задней капсулы и укорочение мышц передней части плеча. Для устранения этих нарушений следует использовать мануальные техники, включая растяжку, мобилизацию мягких тканей и мягкие суставные мобилизации. Мягкие мобилизации сустава кзади и книзу можно применять через шесть недель для целенаправленного увеличения объема внутренней ротации и отведения соответственно. Отдельные длительные растяжки с низкой нагрузкой обычно можно начинать через семь недель после операции.

Фаза III – Начальные силовые упражнения с сопротивлением

Начальные силовые упражнения с сопротивлением вводятся после выполнения критериев, указанных в Таблице 2, и не ранее чем через восемь недель после операции. Считается, что к этому времени суставная губа находится на поздних стадиях заживления и может выдерживать начальную нагрузку на ткани. Цель этой фазы – дальнейшее развитие силы мышц вращательной манжеты и перискапулярных мышц, а также установление лопаточно-плечевого контроля при увеличении нагрузки для прогресса в функциональных движениях рук над головой.

Силовые упражнения с сопротивлением начинаются с выполнения упражнений на активный объем движений (АРОМ), описанных в Фазе II, с добавлением эластичных лент или легких свободных весов (например, гантелей весом 0,5-2 кг). Наружную ротацию лежа на боку, отмеченную ранее за высокий уровень ЭМГ-активации подостной и малой круглой мышц, можно усложнить, добавив свободные веса. Пациент также может выполнять упражнения на наружную и внутреннюю ротацию стоя, используя эластичную ленту или тросовый тренажер. Аналогично тягам в наклоне лежа на животе, отмеченным в Фазе II, пациент может выполнять тяги с эластичной лентой стоя для укрепления средней части трапециевидной и ромбовидных мышц. Пациент может выполнять наружную ротацию лежа на животе при отведении руки на 90° с дополнительным весом для дальнейшего усиления динамической стабильности сустава путем укрепления подлопаточной, надостной и подостной мышц. Пациент также может усложнить упражнение «Полная банка» (Full Can) лежа на животе, добавив свободный вес, для дальнейшего укрепления надостной мышцы, нижней части трапециевидной мышцы и задних волокон дельтовидной мышцы (Рисунок 6).

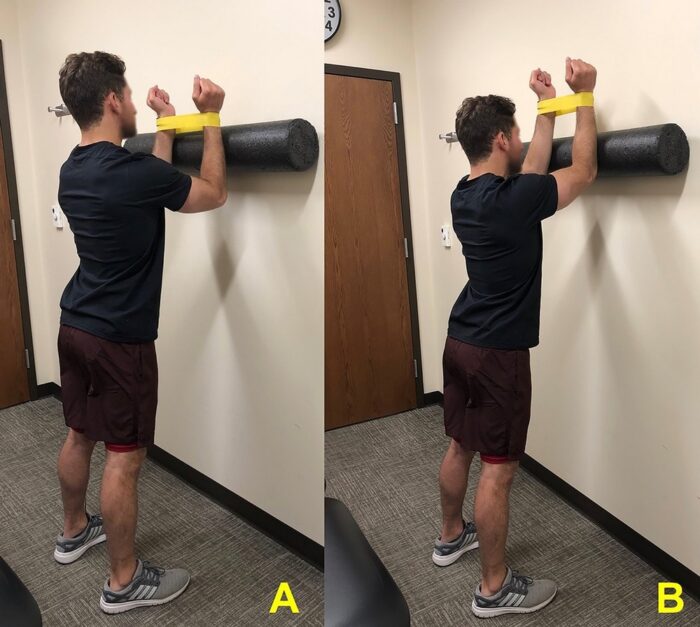

Активность передней зубчатой мышцы (ПЗМ) можно увеличить, добавив свободные веса к упражнению «жим от груди лежа на спине» (supine punch), описанному ранее. Скольжение вдоль стены стоя с подъемом плеча выше 90° – еще одно упражнение, способствующее хорошей ЭМГ-активности ПЗМ. Это упражнение можно усложнить, добавив поролоновый валик (диаметром около 10-15 см) и эластичную ленту вокруг запястий для увеличения активации задней части вращательной манжеты (Рисунок 7). Во время всех упражнений важно, чтобы физиотерапевт контролировал двигательные паттерны пациента и давал соответствующие указания для обеспечения правильной лопаточно-плечевой механики и паттернов мышечной активации. Как только это будет достигнуто, рассматривается переход к следующей фазе.

Критерии для перехода к следующей фазе

Перед переходом к продвинутым силовым упражнениям пациент не должен испытывать боль при выполнении всех повседневных действий и должен без проблем выполнять все силовые упражнения Фазы III. Пациент должен демонстрировать почти полный безболезненный активный объем движений перед переходом. Симметрия силы также оценивается с помощью мануального мышечного тестирования или, предпочтительно, с использованием ручного динамометра (РД). Рекомендуется, чтобы сила плеча пациента достигла 4/5 баллов или 80% от силы здоровой стороны, по данным РД. Полные критерии указаны в Таблице 3.

Таблица 3: Критерии для перехода к продвинутым силовым упражнениям

| Критерий | Проходной балл |

|---|---|

| Опросник Quick DASH | <20% |

| АРОМ: сгибание, отведение, наружная ротация | >90% от контралатеральной (здоровой) стороны |

| Мануальное мышечное тестирование или ручной динамометр: «Полная банка» (Full can) Отведение Тест «надавливание на живот» (Belly press) Наружная ротация при 0° Внутренняя ротация при 0° | 4/5 балла или более, или >80% по ручному динамометру во всех плоскостях |

Фаза IV – Продвинутые силовые упражнения и развитие мощности

Продвинутые силовые упражнения

Продвинутые силовые упражнения вводятся после выполнения критериев, указанных в Таблице 3, что обычно происходит через три месяца после операции. Считается, что к этому моменту задняя суставная губа и капсула зажили и способны выдерживать повышенные нагрузки. Цель продвинутых силовых упражнений – продолжить развитие силы мышц вращательной манжеты и перискапулярных мышц, а также дополнительно усилить динамическую стабильность плеча, уделяя особое внимание контролю при задней нагрузке для максимального улучшения продвинутых функций верхней конечности.

Для усиления стабильности задней части вращательной манжеты можно выполнять наружную ротацию стоя с сопротивлением, начиная с отведения плеча пациента на 45°, а затем прогрессируя до 90°. Внутренняя ротация стоя с сопротивлением при отведении плеча на 90° продемонстрировала высокие уровни ЭМГ-активности вращательной манжеты, задней части дельтовидной мышцы, средней и нижней частей трапециевидной мышцы и также может использоваться.

Для дальнейшего усиления задней стабильности также можно вводить упражнения с замкнутой кинематической цепью (ЗКЦ). Упражнение «жим от груди лежа на спине» (supine punch), рассмотренное ранее, можно снова усложнить, приняв положение ЗКЦ и выполняя отжимание с протракцией лопатки. Это упражнение широко известно как «отжимание плюс» (push up plus) и продемонстрировало высокие уровни ЭМГ-активности ПЗМ. Начинают с выполнения упражнения у стены, а затем переходят к выполнению на полу для увеличения нагрузки. Увеличить сложность и мышечные требования можно, добавив нестабильные поверхности, такие как платформа BOSU (полусфера). Упражнения ЗКЦ также можно усложнить, используя ритмическую стабилизацию с внешними возмущениями в таких положениях, как статическое удержание «отжимания плюс» (Рисунок 8). Пациент может прогрессировать дальше, выполняя планку с попеременным касанием плеч. Важно, чтобы терапевт контролировал механику движений пациента, чтобы избежать чрезмерного заднего смещения плечевой кости, одновременно способствуя правильному положению лопатки на грудной клетке для максимальной стабильности.

Критерии для перехода к следующей фазе

Как только пациент сможет без труда выполнять продвинутые упражнения с правильной лопаточно-плечевой механикой, рассматривается переход к мощностной части Фазы IV. Симметрия силы плеча снова оценивается на предмет улучшения до более высокого процента, а также определяется соотношение силы наружной/внутренней ротации пациента с использованием РД. Различные исследования показывают, что нормально функционирующее плечо демонстрирует соотношение силы 60-70%, что способствует динамической стабильности плечевого сустава, особенно при высокоуровневых активностях, таких как поднятие тяжестей и метание. Полные критерии для перехода к мощностной части Фазы IV изложены в Таблице 4.

Таблица 4: Критерии для перехода к мощностным упражнениям

| Критерий | Проходной балл |

|---|---|

| Мануальное мышечное тестирование или ручной динамометр: «Полная банка» (Full can) Отведение Наружная ротация при 90° Внутренняя ротация при 90° | 5/5 балла или более, или >90% по ручному динамометру во всех плоскостях |

| Соотношение по ручному динамометру: НР/ВР при 90° | Соотношение >70% |

Мощностные упражнения

Как только пациент соответствует критериям, перечисленным в Таблице 4, он может приступать к мощностным упражнениям, что обычно происходит через пять месяцев после операции. Цель этой части Фазы IV – дальнейшее усиление динамической стабильности при выполнении продвинутых движений рук над головой, одновременно вводя взрывную мышечную силу со специфическими для спорта или профессиональной деятельности двигательными паттернами. Плиометрические упражнения играют важную роль в прогрессе реабилитации и развитии мощности. Было показано, что плиометрические упражнения приводят к увеличению мощности плеча, выносливости, улучшению чувства положения сустава и кинестезии, а также к увеличению силы броска по сравнению только с изотоническими упражнениями. Введение в плиометрические упражнения можно осуществить, выполняя упражнения двумя руками и переходя к упражнениям одной рукой. Например, пациент может выполнять передачу медицинского мяча (например, весом 1-3 кг) двумя руками от груди в ребаундер (упругий батут или стенка), затем работать над более высокими уровнями подъема плеча и, наконец, перейти к передаче одной рукой. Плиометрическое упражнение, которое акцентирует внимание на замедлении мышц плечевого пояса, – это обратный бросок. Терапевт бросает легкий мяч (например, весом 0,5-1 кг) пациенту сзади. Пациент ловит мяч, замедляя его скорость (Рисунок 9). Упражнения ЗКЦ, отмеченные в предыдущих фазах, также можно усложнить до плиометрических упражнений. Примером этого является плиометрическое отжимание, которое сначала можно выполнять у стены, а затем перейти к выполнению на полу.

Этап V – Возвращение к занятиям спортом

Перед возвращением к специальным спортивным тренировкам рекомендуется провести серию функциональных тестов, специфичных для вида спорта, чтобы определить безопасность и готовность пациента (Таблица 5). Как только пациент сможет успешно пройти функциональное тестирование, соответствующее его виду спорта, хирург и физиотерапевт должны совместно решить, готов ли пациент вернуться к специальным спортивным тренировкам. После получения разрешения начинаются специальные спортивные тренировочные упражнения, такие как программа возвращения к броскам. Это включает постепенное возвращение к специфическим требованиям вида спорта, используя реакцию сустава на нагрузку в качестве ориентира. В выходные дни рекомендуется продолжать поддерживающую программу упражнений, направленную на развитие гибкости, сердечно-сосудистой выносливости, а также на укрепление мышц верхних конечностей и кора.

Таблица 5. Критерии возвращения к спорту — функциональные тесты

| Функциональный тест | Критерий прохождения |

|---|---|

| Плиометрические отскоки медицинского мяча от стены (0,9 кг) | 60 с при частоте 165 отскоков в минуту |

| Бросок ядра одной рукой (2,7 кг) | ≥ 90 % дальности броска здоровой конечности |

| Тест верхней конечности в замкнутой кинетической цепи | > 21 касания за 15 с |

| Y-тест баланса верхней конечности | ≥ 90 % расстояния от здоровой конечности (нормализованный показатель) |

Заключение

Цель данного клинического обзора — представить экспертное мнение и научно обоснованный протокол реабилитации после восстановления (реконструкции) задней суставной губы плечевого сустава. Успешная реабилитация предполагает тесное взаимодействие между хирургической бригадой, физиотерапевтом и пациентом на протяжении всего периода восстановления. Индивидуальный протокол должен быть разработан на основе результатов хирургического вмешательства и индивидуальных потребностей пациента. Описывается поэтапный подход, основанный на критериях, который позволяет обеспечить безопасное и индивидуализированное возвращение к прежнему уровню функционирования. Этап I направлен на максимальную защиту области хирургического вмешательства, восстановление пассивного объема движений в плечевом суставе в защищенном режиме и начало аккуратного вовлечения в работу мышц плечевого пояса. Этап II включает введение активных движений и развитие правильных паттернов активации мышц вращательной манжеты и лопаточно-грудных мышц. Этап III включает силовые упражнения с сопротивлением (с использованием эластичных лент и свободных весов) для улучшения динамической стабильности плечевого сустава. Этап IV направлен на дальнейшее укрепление и развитие мощности мышц плечевого пояса с использованием усложненных упражнений в закрытой кинематической цепи (ЗКЦ) и плиометрических упражнений, при этом особое внимание уделяется динамическому контролю при нагрузке на задние отделы плеча. Этап V направлен на возвращение пациента к его привычной спортивной деятельности. Восстановление и максимальное развитие динамической стабильности сустава необходимы для оптимального выздоровления и являются основной задачей реабилитационной программы. Основная цель данного реабилитационного процесса — позволить пациенту вернуться к своему прежнему уровню неограниченной активности.